【第4期7月定例会レポート】実態把握のデータを活かすには?社員と組織を支える両立支援のヒント

職場の中核を担う社員が介護に直面するケースは増加傾向にあります。しかし、その不安や悩みは表面化しにくく、現場でも経営層にも十分に共有されないことが少なくありません。

ECC Club7月の定例会では「不安をどう見える化し、実態把握を通じて現場や経営層を動かすか」をテーマに、最新動向や企業事例を交えた議論が交わされました。

1.国が示す“就業継続”と可視化が求められる背景

定例会ではまず、事務局から仕事と介護の両立支援に関する国の最新動向が共有されました。

今年7月、厚生労働省は「令和6年育児・介護休業法改正を踏まえた実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会」の意見まとめを発表。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kintou_357340_00001.html )

この研究会にはECC Club運営委員の大嶋氏もメンバーとして参画し、企業や有識者へのヒアリングなども参考にしながら実効性の高い支援ツールについて検討したそうです。

ここで強調されたのは、以下のポイントです。

・「仕事を軸に置いた」介護との両立

・介護を「自分だけで抱え込まず、専門サービスを上手に活用する」姿勢

・企業における多角的で継続的な情報提供

・制度整備にとどまらず「活用しやすい雰囲気・風土」をつくること

とりわけ「就業継続を目的に据える」という考え方が明確に示され、企業には「働き続けられる」職場づくりが求められています。

また、経済産業省の「健康経営調査」でも、2024年度から「両立支援」が独立項目となりました。2025年度は改正法の内容も踏まえた評価をされることも予想されます。

両立支援制度を整えるだけでなく、「使われる仕組み」を作ることが、これまで以上に問われています。

2.“声なき不安”をどう見つけるか?人事担当者の課題

続いて、参加メンバーへのアンケートで、実態把握の現状を確認しました。

最も多かったのは、「全社で調査はしたものの、まだ結果を活用できていない」。

また、「個別には声を拾っているけど、全体像まではつかめていない」「今まさに検討中」という回答もあり、見えにくいリスクを掴もうとしている姿勢が伺えます。

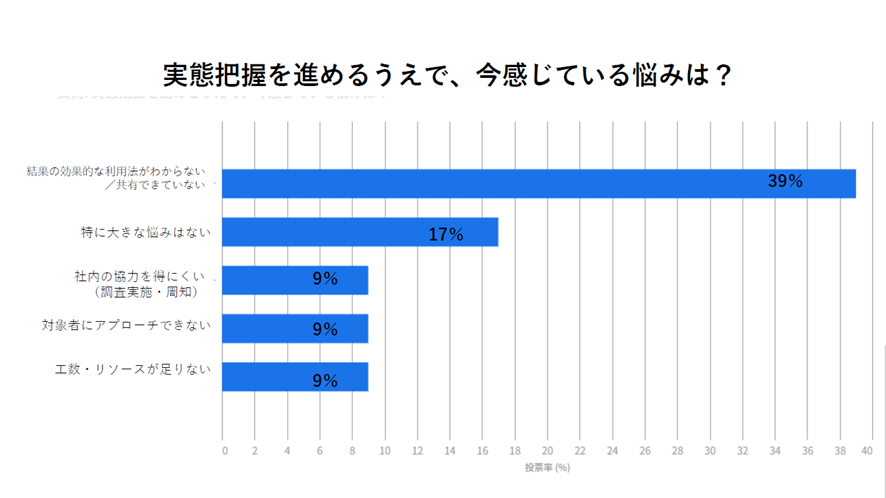

さらに、今感じている悩みとして最も多かったのは

「調査したものの、結果の活かし方がわからない」でした。

2025/7/16 ECC Club7月定例会 出席者アンケートより

調査結果を経営層の理解や現場支援につなげるためにも、どのように全体設計をしていくのか、という視点はますます重要になってきます。

3.アフラック生命保険の事例に学ぶ「可視化」の力

続いて、アフラック生命保険株式会社のご担当者より、同社の取り組みを紹介していただきました。

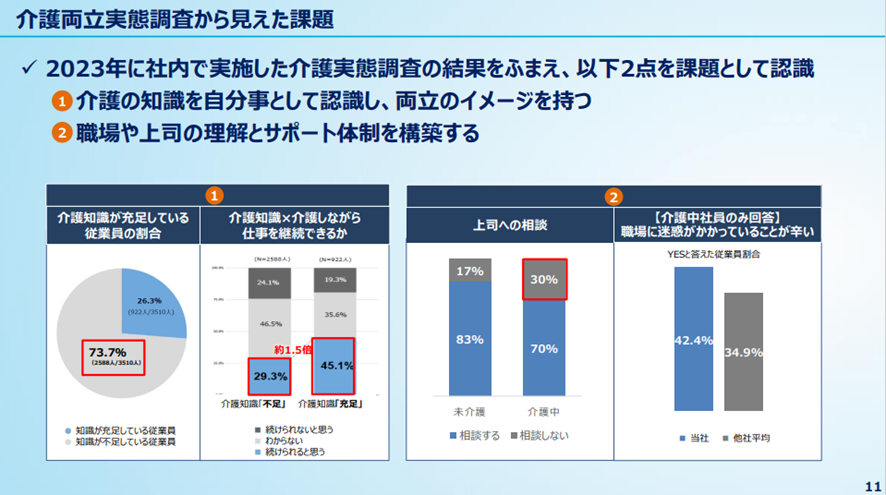

アフラック生命保険では、2017年からセミナーやeラーニング、社内コミュニティなどの施策を展開してきましたが、2023年に改めて全社調査と介護経験者インタビューを実施。リアルな声をもとに仕事と介護の両立支援施策の拡充を進めました。

これらの取り組みから見えた課題は

・介護に関する知識が不足しており、それが仕事との両立への不安に影響していること

・上司や同僚に、直面している介護の悩みについて相談をすることに対するハードル

・管理職の部下への対応のリテラシー不足による“無意識“も含めた適切でない対応

これらに対し、既存の知識提供や介護に直面している当事者支援に加え、管理職研修による知識習得と意識の改革、経営層からの明確なメッセージ発信などを検討し、実効性のある施策を強化しています。

4.実態把握がもたらした3つの効果

同社で全社の介護両立実態調査のデータを経営層に報告したところ、非常に高い関心が寄せられたとのこと。

単なるアンケート結果ではなく、一歩踏み込んで課題を具体的に可視化できたことが大きな効果につながりました。

■3つの効果

施策の精度向上:意識調査によるデータや従業員インタビューからの声をもとに、的確な仕事と介護の両立支援の設計が可能に

経営層の関心喚起:意識調査によるデータや従業員インタビューからの声が経営層の関心を高め議論を活発化させる材料に

社員の安心感向上:「声を聞く姿勢」自体が介護に直面している社員への支援となり、エンゲージメント向上に貢献

5.実態把握から行動へ

全体共有の場では、各メンバーから知見や事例が発表され「実態把握の調査はどのくらいの頻度で、どんな項目を入れるとよいか」「面談で相談しやすく、話しやすくするための工夫は」「関心が高いセミナーのテーマ」「情報をどのように見やすくするか」など、実践的なヒントが多く出されました。

「まだ表面化していない不安にどう気づくか」

「“聴く姿勢”とその結果をどう活かしていくか」

こうした視点が、企業の両立支援を前進させます。

ECC Clubでは今後も、企業同士の学び合いを通じて、現場に根ざした取り組みを広げてまいります。

ECC Clubの活動に関心をお持ちの両立支援ご担当者の方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

お問合せ

お問合せ